Zwei Tage vor Beginn des Konklaves ist in Rom noch alles offen

Am Mittwoch, 7. Mai 2025 ziehen die unter 80-Jährigen in die Sixtinische Kapelle, um zu wählen. Bis dahin haben auch die ganz Alten noch ein Wort mitzureden. Einer von ihnen, der deutsche Kardinal Walter Kasper (92), wurde am Sonntag, 4. Mai 2025 mit der Einschätzung zitiert, noch keine Rede im Kollegium habe den Ausschlag gegeben. Die Stellungnahmen seien "sowohl in die eine wie in die andere Richtung gegangen".

Drei Wegkreuzungen im Blick

Die beiden "Richtungen", die der erfahrene Konklave-Teilnehmer anspricht, sind nicht mit dem gängigen Begriffspaar "Konservative gegen Reformer" zu fassen. Sie entpuppen sich bei näherem Hinsehen als ein komplexer Parcours mit mindestens drei Wegkreuzungen. Und gesucht wird offenbar ein Mann, der die Kirche an jeder dieser Wegscheiden idealerweise in beide Richtungen gleichzeitig führen kann.

Die wichtigste Frage ist die, ob die Kirche einen "zweiten Franziskus" braucht - also einen Papst, der durch seine Zuwendung zu den Schwächsten, den Ausgegrenzten und zu den anders oder gar nicht Glaubenden viele Herzen auch außerhalb der Kirche gewonnen hat. Oder ob sie, wie der frühere Glaubenspräfekt Kardinal Gerhard Ludwig Müller (77) betont, nach dem "Papst der Barmherzigkeit" jetzt wieder einen "Kirchenlehrer" braucht, der ihre Dogmen (und auch die Abgrenzung von irrigen Lehren und unmoralischen Verhaltensweisen) neu in Erinnerung ruft.

Der Kandidat, der beides verbinden könnte, ist bislang offenbar noch nicht hervorgetreten. Auch bei den Predigten, die viele Kardinäle am Sonntag in ihren Titelkirchen in Rom hielten, kam es noch nicht zum Durchbruch - auch wenn das theologisch ausgefeilte Plädoyer des französischen Kardinals Jean-Marc Aveline (66) für eine neue Theologie der göttlichen Liebe vielleicht wegweisende Anhaltspunkte enthielt.

Charisma und Kirchenrecht

Ähnlich herausfordernd ist die zweite Wegscheide: Braucht die Kirche abermals einen Papst, der durch sein Charisma unmittelbar Menschen gewinnt - oder würde ihr ein Papst besser tun, der sich wieder stärker auf Institutionen, Dogmen und das Recht stützt? Nach dem charismatischen, oft aber auch populistisch und wenig rechtssicher agierenden Papst aus Argentinien gibt es Stimmen, die sich wieder geordnetere und rechtlich klare Verhältnissen in der Kirche wünschen.

Auch aus der vatikanischen Diplomatie ist das zu hören - verbunden mit dem Wunsch nach einem Papst, der nicht alles in spontanen Interviews zu regeln versucht, sondern sich auf seine Berufsdiplomaten und deren Expertise verlässt. Für sie wäre der italienische Kardinal und bisherige Staatssekretär Pietro Parolin (70) der richtige Mann - allerdings fehlt es ihm nach Meinung vieler an persönlicher Ausstrahlung.

Zu den offenen Wunden des Franziskus-Pontifikats zählen Fälle von geistlichem sowie sexuellem Missbrauch, in denen der Papst offenbar Gnade vor Recht ergehen ließ. Dass es der Kirche am Ende auf die Füße fällt, wenn ein Papst bei einem Finanzskandal am Ende offen lässt, ob der Hauptbeschuldigte seiner Kardinalswürde enthoben wurde oder vielleicht doch nicht - das spürten die Kardinäle sogar bis ins Vorkonklave hinein, als der "Fall Becciu" die Debatten lähmte. Ein Papst, der beides hat - überbordendes persönliches Charisma und eine glasklare Bindung an rechtliche Normen und Prozeduren - steht weiter auf der offenen Wunschliste der in Rom beratenden Kardinäle.

Eine neue Verfassung für die Kirche

Eine dritte Weggabelung ergibt sich aus der Frage, wie die Verfassung der katholischen Kirche künftig aussehen wird. Soll es, wie von Franziskus angestoßen, künftig mehr Mitbestimmung durch "das Volk Gottes" geben? Im Kirchenjargon nennt man das "mehr Synodalität"; und die ist schwer zu vereinbaren mit dem Top-Down-Pyramiden-Aufbau, der die katholische Kirche lange auszeichnete.

Franziskus hat die Verfassung am Ende seiner Amtszeit drastisch verändert - etwa, indem er erstmals in 2.000 Jahren Frauen Stimmrecht bei Bischofssynoden gab. Und das, obwohl die Bischofssynode eigentlich das Gremium war, in dem das "Kollegium der Apostelnachfolger", also der Bischöfe, gemeinsam mit dem Papst berät. In den Reden des Vorkonklaves wurde nun von manchen gefordert, die Synodalität mutig weiterzuentwickeln. Andere forderten mehr theologische und kirchenrechtliche Klarheit zum Verhältnis von Synodalität und Bischofsamt.

Als einer, der das Problem lösen könnte, wurde jetzt öfter der Generalsekretär der Synode genannt, Kardinal Mario Grech (68). Der promovierte Kirchenrechtler aus Malta kennt die Synode und ihre Stärken und Schwächen wie kein Zweiter. Er hat dafür gesorgt, dass das neu strukturierte Gremium strittige Fragen wie die Frauenweihe nicht auf Biegen und Brechen entschied, sondern erst mal in Fachausschüssen weiter berät, bis sie abstimmungsreif sind. Ob ihn seine Ideen für eine geordnete Mitbestimmung aller Gläubigen auch schon als Nachfolger von Papst Franziskus qualifiziert, steht auf einem anderen Blatt.

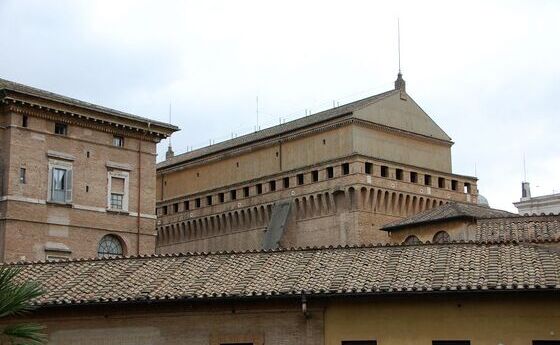

Am Mittwoch, 7. Mai 2025 beginnt in der Sixtinischen Kapelle des Vatikan das Konklave.

© Kathpress / Andreas Gutenbrunner

Am 7. Mai treten die Kardinäle zum Konklave zusammen

Am Mittwoch, 7. Mai 2025 treten die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zur Wahl eines neuen Papstes zusammen. Dazu wurden sie vom Dekan des Kardinalskollegiums einberufen, derzeit der Italiener Giovanni Battista Re (91). Der Begriff Konklave stammt aus dem klassischen Latein und bedeutet "verschlossener Raum". Denn während des Wahlvorgangs sind die Kardinäle von der Außenwelt abgeschlossen.

Wahlberechtigt sind jene 135 Kardinäle, die zum Todeszeitpunkt von Papst Franziskus das 80. Lebensjahr nicht vollendet hatten. Wie viele von ihnen tatsächlich am Konklave teilnehmen werden, ist bislang noch offen. Schon bestätigt ist mittlerweile aber, dass der Spanier Antonio Canizares Llovera (79) und auch der Kenianer John Njue (79) aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Rom kommen können.

Von den voraussichtlich 133 Kardinälen im Konklave kommen damit 52 aus Europa, davon 17 aus Italien. Asien stellt 23 Wähler, Lateinamerika 21, Afrika 17, Nordamerika (mit Mexiko) 16 und Ozeanien 4. Wohl kaum eine andere Wahl ist so detailliert geregelt wie die eines Papstes. Die in Rom anwesenden wahlberechtigten Kardinäle ziehen von der Cappella Paolina im Apostolischen Palast in die Sixtinische Kapelle ein. Der Einzug richtet sich nach ihrer Rangfolge. Die aus der niedrigsten Klasse der Kardinäle, der Kardinaldiakone, stehen an der Spitze.

Alle raus!

Der ranghöchste Kardinalbischof unter 80 Jahren, Pietro Parolin (70), der das Konklave leitet, zieht als letzter in die Sixtinische Kapelle ein. Dort müssen die Kardinäle unter Eid versprechen, die Wahlvorschriften gewissenhaft zu beachten und absolute Geheimhaltung zu wahren. Anschließend ruft der päpstliche Zeremonienmeister "extra omnes" (Alle hinaus!). Daraufhin müssen alle am Konklave beteiligten Nichtwähler die Sixtina verlassen. Es folgt ein geistlicher Vortrag.

Der Wahlgang selbst verläuft wie folgt: Zur Abgabe ihres Stimmzettels treten die Kardinäle einzeln "allen sichtbar mit erhobener Hand" vor den Altar, legen den Zettel in die Urne und sprechen eine weitere Eidesformel: "Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte."

Die Kardinäle sollen in "möglichst verstellter, aber deutlicher Schrift" einen Namen auf den Stimmzettel schreiben und diesen zweimal falten. Der Stimmzettel ist rechteckig und enthält in der oberen Hälfte den Vordruck: "Eligo in Summum Pontificem" (Ich wähle zum obersten Brückenbauer/Papst). Anschließend wird die Wahlurne geschüttelt, und die Stimmen werden öffentlich ausgezählt.

Rauchzeichen

Zum Papst gewählt ist, wer zwei Drittel der Wählerstimmen auf sich vereinigt. Frühere Wahlmodi, etwa per Akklamation oder durch die Bestimmung von Wahlmännern, hat Johannes Paul II. (1978-2005) in seiner Papstwahlverordnung von 1996 abgeschafft. Die Stimmzettel werden anschließend bis zu zwei Mal täglich samt Unterlagen verbrannt. Dabei wird mittels Kartuschen mit Kalium-Perchlorat, Schwefel, Kaliumchlorat, Laktose oder Kolophonium schwarzer oder weißer Rauch als Signal für die Öffentlichkeit erzeugt. Schwarz, solange kein Papst gewählt wurde - weiß, wenn die Wahl erfolgreich war.

Jeder Kontakt nach außen, die Benutzung von Aufnahme- und Übermittlungsgeräten oder von Zeitungen, Radios und Fernsehen, ist den Papstwählern untersagt. Die Kardinäle wohnen im Gästehaus Santa Marta auf dem Gelände des Vatikanstaates. Zugelassen sind auch einige Helfer, darunter Ärzte, die, wie zuvor die Kardinäle, absolute Geheimhaltung schwören müssen.

Keine Verhandlungen

Während des Konklaves müssen sich die Kardinäle "jeder Form von Verhandlungen, Verträgen, Versprechen oder sonstiger Verpflichtungen jeder Art enthalten, die sie binden können, einem oder einigen die Stimme zu geben oder zu verweigern", heißt es in der Wahlordnung. Andernfalls ziehen sie sich automatisch die Exkommunikation zu.

Nach erfolgter Wahl wird der Gewählte gefragt, ob er die Wahl annimmt und welchen Namen er sich gibt. Darüber fertigt der Päpstliche Zeremoniar eine Urkunde aus. Vorausgesetzt, dass er nicht selbst zum Papst gewählt wurde, teilt danach Kardinal-Protodiakon Dominique Mamberti den auf dem Petersplatz wartenden Menschen mit den Worten "Habemus Papam" ("Wir haben einen Papst") die Wahl sowie den Namen des neuen Papstes mit. Dieser spendet dann seinen ersten Segen "Urbi et orbi".